2025年中国比特币政策:从监管升级到市场适应,这场博弈的底层逻辑是什么?

2025年初政策新动向:精准划定红线,防范系统性风险

2025年3月,中国人民银行联合工信部、公安部等多部门发布《关于进一步加强虚拟货币相关业务活动监管的通知》,这是继2021年“挖矿”和交易清理整顿后,针对比特币的又一次政策升级。通知明确禁止任何金融机构、支付平台、支付机构为比特币交易提供服务,同时强化了对跨境比特币资金流动的监测,要求银行、第三方支付机构不得与比特币交易平台发生任何业务往来。这一政策的出台,与全球加密货币市场的波动密切相关,2025年初,国际市场上比特币价格经历了从4万美元到2万美元的剧烈震荡,部分热钱试图通过各种渠道流入中国市场寻找“避险”机会,这成为政策收紧的直接诱因。

值得注意的是,此次政策并非简单“一刀切”,而是体现了“精准施策”的特点。通知特别强调“防范技术风险”,要求对利用区块链技术进行的比特币洗钱、非法集资等行为进行重点打击,同时鼓励区块链技术在合法领域的应用,比如供应链金融、数字身份认证等。这种“堵后门、开前门”的思路,显示出中国在比特币监管上的成熟度——既要遏制风险,也要为技术创新留出空间。

中国政策的底层逻辑:维护金融主权与经济安全的必然选择

从更深层看,中国对比特币的持续监管,本质上是维护金融主权和经济安全的战略需要。比特币作为去中心化的虚拟货币,缺乏主权信用背书,其价格波动剧烈,容易被投机资本操纵,对传统金融体系构成潜在冲击。2025年,全球经济仍处于后疫情时代的调整期,各国货币政策分化,金融市场不确定性增加,比特币等虚拟货币的“避险属性”被部分资本过度炒作,可能引发跨境资本异常流动,威胁中国的外汇储备和金融稳定。

比特币的“去中心化”特性也与中国“集中力量办大事”的治理模式存在根本差异。中国始终将金融监管视为国家治理的重要组成部分,任何可能挑战现有金融体系的新兴事物,都需要在可控范围内引导。2025年政策中提到的“引导比特币相关产业合规转型”,正是希望将其从“投机工具”转向“技术应用”,比如推动区块链技术在实体经济中的落地,而非让其成为游离于监管之外的“灰色地带”。

市场主体的应对策略:合规是唯一出路,转型是长期方向

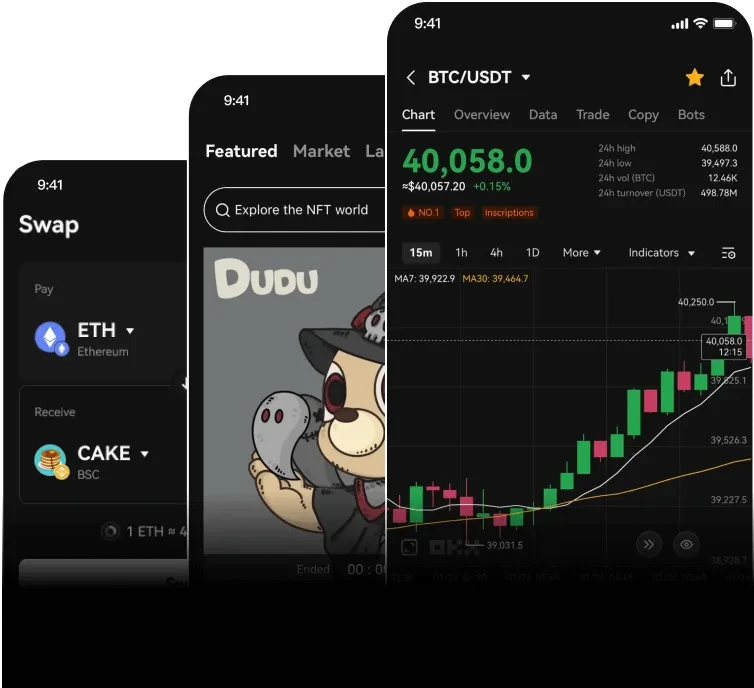

对于普通投资者而言,2025年参与比特币交易的渠道已大幅收窄,任何试图通过场外交易、虚拟货币ATM机等非法途径进行交易的行为,都将面临法律风险。根据政策要求,个人持有比特币虽不违法,但不得用于支付、交易等商业活动,且需警惕“高收益”骗局,避免陷入洗钱、诈骗等陷阱。

对于企业和行业参与者,合规转型是关键。2025年政策鼓励区块链技术在供应链金融、数字政务等领域的应用,相关企业可积极探索与实体经济结合的场景,比如利用区块链技术提升贸易融资效率、优化跨境支付流程等。同时,行业协会也应发挥自律作用,推动建立行业标准,主动配合监管部门进行风险排查,共同营造健康的数字经济生态。

问题1:当前中国对比特币的监管政策与其他国家相比,有哪些独特之处?

答:中国对比特币的监管政策具有鲜明的“风险防控优先”和“主权维护导向”特点。与美国、欧盟等国家和地区相比,中国政策更强调“穿透式监管”和“全链条管控”,不仅禁止交易和“挖矿”等行为,还从资金流动、技术应用等多维度设置障碍,目的是彻底切断比特币与现实金融体系的联系。中国政策注重“技术与应用分离”,在严管虚拟货币本身的同时,鼓励区块链技术在合法领域的创新,这种“区别对待”的思路,既避免了技术创新被过度限制,又防止了投机资本利用技术漏洞规避监管。

问题2:2025年普通投资者若想参与数字经济,有哪些合法合规的途径?

答:2025年参与数字经济的合法途径主要包括:一是通过正规金融机构参与数字人民币相关应用,数字人民币作为法定数字货币,已在全国多个场景普及,安全性和便利性兼具;二是投资与数字经济相关的实体经济领域,如区块链技术服务商、数字政务解决方案提供商等;三是关注监管允许的金融产品,如与数字经济相关的公募基金、ETF等。需要特别注意的是,任何涉及虚拟货币交易、“挖矿”、代币发行融资等行为均属非法,投资者应提高风险意识,选择监管明确支持的领域参与。