2025年比特币政策全景解读:从全球监管博弈到投资新逻辑

全球政策分化加剧:三大经济体的2025年关键动作

2025年开年,全球比特币政策格局呈现出前所未有的分化态势。作为加密货币市场的"风向标",比特币的监管走向牵动着无数投资者和行业从业者的神经。从中国到美国再到欧盟,三大经济体的政策动作尤为关键,既反映了各自对加密资产的态度,也揭示了全球金融治理的深层逻辑。

中国在2025年延续了对加密货币的审慎态度,但监管重点从"全面禁止"转向"精准规范"。据2025年1月中国人民银行发布的《关于进一步规范虚拟货币相关业务活动的通知》,明确禁止任何代币发行融资和交易炒作活动,但允许在特定场景下开展区块链技术研发和应用(如供应链溯源、数字身份认证)。值得注意的是,通知中首次提出"跨境比特币相关业务需通过央行跨境支付系统(CIPS)合规备案",这一调整被解读为对跨国资本流动的进一步把控,同时为技术创新保留空间。

美国的政策则呈现出"激进创新与严格监管并存"的特点。2025年2月,美国SEC(证券交易委员会)宣布对5家主要加密货币交易所(包括Coinbase、Kraken)展开"合规专项审查",重点核查其是否将比特币等资产纳入"证券"范畴。这一审查源于2024年底美国法院对SEC与Ripple Labs的诉讼判决——法院裁定XRP因符合"证券"定义而无需注册,这一判例直接影响了SEC对其他加密资产的分类逻辑。与此同时,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在3月更新了《虚拟资产服务商监管指引》,要求比特币交易所必须实施"增强型KYC/AML(客户身份识别/反洗钱)措施",并建立"可疑交易实时预警系统",这一变化被视为对市场投机和非法活动的针对性打击。

欧盟的政策则更注重"技术中立与风险防控的平衡"。2025年3月,欧盟正式实施《加密资产市场监管法案》(MiCA)的第二阶段细则,明确将比特币归类为"价值凭证"而非"电子货币",要求其发行方和交易平台需满足更高的资本充足率和信息披露标准。值得关注的是,MiCA第二阶段首次将"稳定币"与比特币区分监管,允许比特币交易所在欧盟成员国间跨境运营,但要求交易所必须在至少一个成员国获得牌照。欧盟税务总局(EU Taxation and Customs Union)在4月发布的《加密资产税务申报指引》中,规定2025年起所有比特币交易需保留交易记录,个人年度比特币收益需按"资本利得税"申报,税率根据持有时间和收益额分级,这一政策被认为是欧盟在"数字资产纳入常规监管体系"上的关键一步。

监管逻辑转向:从"禁止"到"规范"的深层原因

2025年全球比特币政策的"去极端化"趋势,本质上是各国监管逻辑从"一刀切禁止"向"精细化规范"转变的结果。这种转变背后,既有对金融风险的重新评估,也有对技术价值的理性认知,更离不开全球经济格局的深刻变化。

金融稳定需求是监管转向的首要考量。2024年比特币价格曾因美联储降息预期一度突破12万美元,但随后因美国银行业危机和全球通胀反弹回落至8万美元区间,单日波动幅度超过10%。这种高波动性让各国央行意识到,完全禁止并非良策——与其让比特币在灰色地带滋生投机和洗钱,不如通过规范将其纳入监管框架,降低对金融体系的冲击。,中国在2025年政策中强调"建立比特币价格稳定基金",由央行和商业银行共同出资,通过市场操作平滑价格波动;美国SEC则通过"动态分类机制",根据比特币的市场规模和流动性调整其监管分类,避免因过度监管导致市场流动性枯竭。

技术赋能的现实让监管机构不得不重新审视比特币的价值。尽管比特币最初被视为"去中心化货币",但其底层区块链技术在政务、医疗、供应链等领域的应用已显现潜力。2025年一季度,中国、新加坡等国家已开始试点"基于比特币区块链的跨境医疗数据共享平台",通过其不可篡改特性提升数据安全性和共享效率。这种技术应用让监管机构意识到,简单"禁止"可能扼杀创新,转而提出"技术中立"原则——即对区块链技术本身和其应用场景进行区分监管,允许技术研发但禁止其用于非法交易。欧盟在MiCA法案中明确"技术研发豁免条款",允许企业在实验室环境下测试区块链技术,这一政策被视为对创新的保护。

国际监管协作的深化则为政策转向提供了外部动力。2024年FATF(反洗钱金融行动特别工作组)发布的《虚拟资产服务提供商监管标准更新》中,首次将比特币等加密资产纳入"旅行规则"框架,要求交易所间需共享大额交易(超过1万美元)的双方身份信息。这一标准在2025年已被G20国家普遍采纳,推动各国政策从"各自为战"向"协同监管"转变。,中美在2025年4月达成"比特币跨境监管备忘录",双方同意对跨境比特币交易实施"联合风险评估",并共享可疑交易信息,这一合作打破了此前的监管壁垒,为全球比特币市场的规范化奠定了基础。

普通投资者如何应对?2025年政策环境下的生存指南

对于普通投资者而言,2025年的比特币政策环境既充满挑战,也暗藏机遇。理解政策逻辑、把握合规边界,是在市场中立足的关键。以下从合规渠道、风险控制和长期视角三个维度,为投资者提供实用建议。

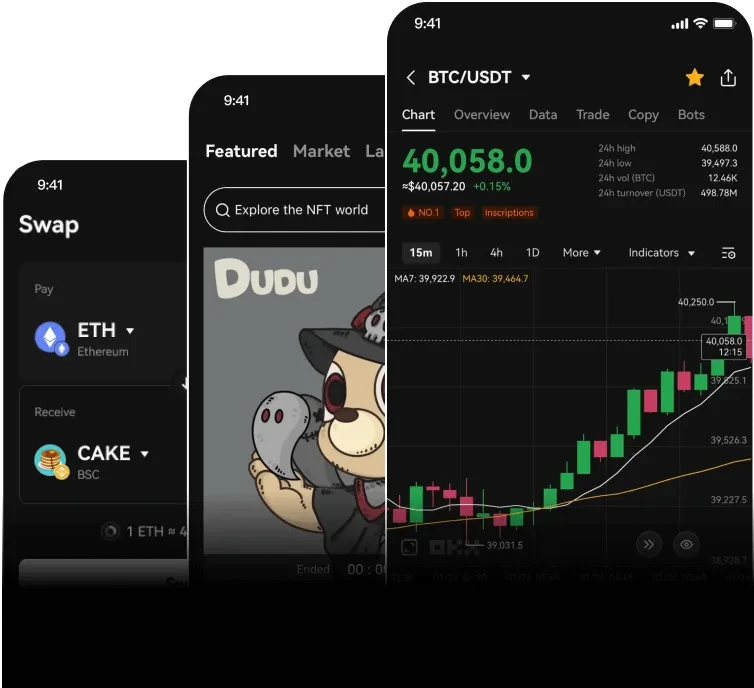

务必通过"持牌合规渠道"参与比特币投资。当前全球已有超过60个国家和地区出台了加密货币相关法规,但合规要求差异极大。以中国投资者为例,尽管国内禁止个人交易比特币,但允许通过境外持牌交易所(如美国的Coinbase国际版、新加坡的Bybit)进行投资,前提是这些交易所已获得所在国金融监管机构(如SEC、MAS)的牌照。需要注意的是,部分国家对跨境交易有限制,欧盟要求交易所必须在境内设立"数据备份中心",中国投资者若通过境外平台交易,需提前确认资金出入境是否符合外汇管理规定。务必核实交易所的"反洗钱评级",优先选择在FATF"灰名单"之外的机构,避免因交易所合规问题导致资金冻结。

建立"政策风险应急预案",避免因监管变化承受不必要损失。2025年政策不确定性依然存在,美国SEC可能随时调整比特币的"证券属性"分类,欧盟成员国可能对MiCA法案有不同解读,这些都可能引发价格波动。投资者可采取"分散配置"策略,将比特币投资占总投资比例控制在5%以内,同时设置"止损线"(如价格下跌20%时强制减仓)。密切关注"监管信号源",中国央行官网的"政策解读"专栏、美国SEC的"公告区"、欧盟《官方公报》的"加密资产监管动态",这些渠道会第一时间发布政策更新,帮助投资者及时调整策略。

从"长期价值"视角看待比特币,而非短期投机。尽管2025年比特币价格受政策影响较大,但随着全球经济复苏预期和技术应用深化,其长期价值仍值得关注。,全球央行"数字货币储备计划"在2025年加速推进,已有15个国家将比特币纳入外汇储备的"技术研究"范畴;美国加州大学伯克利分校的研究显示,比特币区块链的"交易确认效率"在2025年通过Layer2技术提升了300%,这意味着其实际应用场景在不断扩大。对于长期投资者而言,可选择"定投策略",在政策波动期分批建仓,同时关注"减半事件"等市场周期节点(2025年比特币第三次减半已在2024年4月完成,下一次减半在2028年),这些周期因素往往能带来结构性投资机会。

问题1:2025年全球比特币政策最显著的变化是什么?

答:2025年全球比特币政策的显著变化体现在"从对抗到协作"的转向:一方面,各国不再简单将比特币视为"非法金融工具",而是通过立法将其纳入监管框架(如欧盟MiCA法案、美国《虚拟资产服务商监管指引》);另一方面,国际监管协作加强,G20国家达成"跨境监管备忘录"(如中美4月合作),FATF的"旅行规则"覆盖范围扩大至比特币大额交易,形成"全球政策网"。

问题2:普通投资者在2025年投资比特币需要注意哪些合规红线?

答:需注意三大红线:一是渠道合规,必须通过境外持牌交易所(如获SEC牌照的Coinbase),且交易所需在目标国家有实体数据中心;二是税务合规,欧盟、美国等已实施资本利得税申报,需保留所有交易记录;三是跨境合规,中国等国家禁止个人参与境外比特币交易,企业需通过CIPS备案,个人投资存在外汇管制风险。